3. Contenuti, forme e funzioni espositive

3.1 - Il Planetario

I Planetari opto-meccanici Storicamente i primi ad essere realizzati e sviluppati, i planetari opto-meccanici hanno subito nell’ultimo decennio la feroce concorrenza dei sistemi digitali (v. sotto) che sembrava potessero rapidamente soppiantarli grazie all’enorme versatilità e potenzialità espressiva. Tuttavia, i planetari tradizionali hanno resistito all’attacco grazie soprattutto alla qualità superiore della proiezione ottica, specialmente nel caso di cupole di grandi dimensioni (superiori ai 15 metri). L’immagine puntiforme delle stelle e il grado di buio ottenibile con i planetari opto-meccanici è ancora irraggiungibile dai sistemi digitali che utilizzano proiettori a eccessiva diffusione di luce e scarsa collimazione del fascio luminoso. Per ovviare alle limitazioni intrinseche dei sistemi opto-meccanici (lentezza dei movimenti, impossibilità di cambiare la visione geocentrica della sfera celeste, ecc.), le grandi case produttrici di planetari tradizionali, la Zeiss in primo luogo, hanno sviluppato nuovi sistemi di grande interesse.

Tali sistemi sono detti starball (disegnati e realizzati da compagnie quali Zeiss e Minolta) per il loro particolare design e per il concetto di base di separazione meccanica tra la proiezione del cielo stellato e quella di oggetti dinamici. Questi planetari arrivano a proiettare fino a 15000 stelle e hanno proiettori separati per le stelle e per il sole, la luna ed i pianeti del sistema solare. L’insieme dei proiettori di precisione controllati da computer può calcolare in pochi secondi la posizione delle stelle in cielo viste da qualunque posizione sulla Terra e in ogni data migliaia di anni nel passato o nel futuro. Queste funzioni non sono possibili con i planetari opto-meccanici tradizionali non controllati da computer.

Il vantaggio di queste nuove macchine è quello di offrire il miglior cielo possibile anche quando si proiettano contemporaneamente diapositive, video e panorami a tutta cupola. Inoltre, grazie alla tecnologia delle fibre ottiche, è possibile ottenere una simulazione realistica del fenomeno della scintillazione delle stelle causato dalla turbolenza atmosferica, quale si osserva in una notte serena alzando gli occhi al cielo. In diversi casi le stelle hanno anche colori diversi (dal rosso al blu) così come appaiono all’osservazione visuale. I produttori di macchine quali l’Universarium della ZEISS partono dalla convinzione che molte delle informazioni ascoltate durante una visita al Planetario possono anche essere successivamente dimenticate, ma che l’esperienza profonda dell’osservazione del cielo notturno ricco di stelle puntiformi e brillanti rimane per sempre. Ci sentiamo molto in sintonia con un simile approccio.

I Planetari digitali La filosofia seguita dai grandi Planetari oggi esistenti è quella di combinare l’aspetto didattico a quello del puro intrattenimento: in inglese è stato coniato il termine edutainment per illustrare questo nuovo concetto. La possibilità di combinare proiezioni digitali e film su schermi di enormi dimensioni ha spinto verso tali soluzioni la progettazione di nuove strutture. Attualmente, le superfici di proiezione dei filmati sono tre volte più grandi di quelle tradizionali e si avvicinano ai 500 metri quadrati, mentre la dimensione delle cupole su cui si proietta il cielo raggiunge i 1000 mq. Le sale, spesso ad anfiteatro molto ripido, possono contenere fino a 300-350 spettatori. La nitidezza e la luminosità dell’immagine, insieme alle grandi dimensioni dello schermo, inducono nello spettatore una sensazione che lo fa sentire fluttuare nello spazio, viaggiare su un’astronave, partecipare all’esplorazione su un altro pianeta, perdersi negli spazi stellari, il tutto in maniera verosimile. Grazie all’uso della tecnologia digitale è possibile proiettare migliaia di stelle come si vedrebbero da una qualunque posizione sulla Terra, nel sistema solare e anche da una qualunque stella distante centinaia di anni luce da noi. Un tale sistema può simulare il movimento di oggetti sulla sfera celeste per migliaia di anni nel passato o nel futuro, il tutto in tempo reale senza che lo spettatore si accorge del passare del tempo. Per la navigazione in una parte remota della Via Lattea occorrono pochi secondi di tempo: lo spettatore ha così l’impressione di viaggiare nell’universo, nello spazio e nel tempo. Nei sistemi più sofisticati oggi in commercio speciali unità di controllo (chiamate SS Interactive Controls) sono fissate su ciascun sedile in modo da permettere agli spettatori di partecipare interattivamente alle presentazioni, scegliendo in tempo reale cosa osservare o dove dirigersi: il maggior numero di preferenze determina immediatamente la scelta.

Da un punto di vista tecnico, i Planetari moderni sono equipaggiati con una varietà di sistemi ausiliari di proiezione tra i quali lo Sky Vision System (capace di proiettare una singola immagine a colori ad alta definizione sull’intera superficie della cupola), il Digital Sky Scan (un sistema complesso di proiettori di immagini controllati da computers), il Digitar System (per la proiezione del cielo stellato in modalità digitale, di cui il sistema 3 della Evans & Sutherland è la versione più sofisticata), gli LFI Laser Projectors (sistema di lenti grandangolari per la proiezione di grafica laser a colori generata al computer), e i sistemi di illuminazione e audio di enorme potenza. La proiezione sulla cupola è solitamente realizzata da sei coppie di video proiettori ad alta risoluzione (ad esempio, la Barco è un’azienda leader nel settore). La qualità della proiezione delle stelle non è ancora ottimale e certamente inferiore a quella ottenuta dai planetari opto-meccanici, ma l’evoluzione tecnica è tale da far ritenere ragionevole un raggiungimento di pari prestazioni in breve tempo (grazie alla tecnologia laser anziché LCD). Tutti i sistemi di proiezione video e audio sono diretti, controllati e programmati da sistemi automatizzati (tipo lo SPICE Automation della Sky Skan) in maniera tale che le parti individuali di ogni spettacolo possono essere programmate in anticipo e poi controllate da un computer centrale. Tra breve sarà anche possibile proiettare sulla cupola immagini statiche di grandi dimensioni e di altissima risoluzione e nitidezza (ad esempio, con il sistema 2π della ProDome) .

Diversi grandi Planetari digitali hanno anche optato per la soluzione di combinare proiezioni digitali/opto-meccaniche e cinematografiche di grande formato (IMAX). I film del tipo OmniMax (con pellicole 15/70), con il sistema di proiezione IWERKS, consentono di proiettare immagini ad altissima risoluzione su schermi giganti che danno allo spettatore una sensazione di immersione totale nella scena. La disponibilità di titoli a carattere astronomico è però molto ridotta e limitata alle attività spaziali (lanci di satelliti, esperienze nella Stazione Spaziale Internazionale e/o nello Space Shuttle, etc.). Una scelta di questo tipo implica una programmazione che privilegia il contenuto spettacolare all’informazione e alla didattica astronomica. Gli alti costi di gestione e la necessità di ammortizzare lo spese dell’impianto obbligano a scelte che, in base ai nostri studi, limitano notevolmente la funzione del Planetario come luogo privilegiato per la diffusione dell’astronomia e favoriscono il puro intrattenimento. In un contesto come quello del progetto del Museo dell’Astronomia non si ritiene assolutamente opportuno perseguire la scelta di inserire un cinema IMAX nella struttura, anche se ci si rende delle enormi potenzialità di attrazione per il pubblico: infatti, non esiste ancora alcuna sala IMAX a Firenze o in Toscana.

Conclusione: i sistemi opto-meccanici rappresentano ancora la migliore scelta per ottenere il cielo più bello (nel senso della nitidezza e luminosità delle stelle) proiettato sulla cupola. D’altro canto la scelta di un sistema digitale appare obbligata considerata la grande versatilità che offre il controllo computerizzato, sia in fase di programmazione che durante le proiezioni. In Giappone e negli Stati Uniti esistono già dei sistemi ibridi che accoppiano le due soluzioni in maniera integrata. Il caso del Planetario di Morioka sviluppato dalla GoTo e inaugurato nel luglio 2004 rappresenta una delle soluzioni più avanzate in questo senso: un proiettore classico (SuperUranus) rende perfettamente la visione del cielo stellato e, simultaneamente, il sistema digitale (Virtuarium) invia immagini astronomiche ad altissima risoluzione su tutta la superficie della cupola. È verosimile pensare che anche nel caso del Museo dell’Universo si debba percorrere una soluzione mista di questo tipo, a meno che il rapido progresso della pura proiezione da sistemi digitali renda l’uso dei planetari opto-meccanici completamente obsoleto.

Una considerazione finale riguarda la finalità dell’attività del Planetario che motiva di conseguenza la scelta tecnica. L’esperienza del nostro gruppo di lavoro maturata in diversi anni di attività al Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze (e precedentemente all’Istituto e Museo di Storia della Scienza) indica in modo netto che i planetari di piccole dimensioni (cupole dagli 8 ai 15 metri) sono ancora le strutture ideali per privilegiare l’aspetto didattico dell’incontro con studenti e adulti. Oltre alla versatilità degli strumenti e alla possibilità di una programmazione più elastica ed indipendente dall’offerta del mercato, nei planetari di medie dimensioni è ancora possibile intrattenere un’interazione diretta e partecipata con il pubblico. In questo senso, e aldilà di considerazioni di carattere economico che esulano dalla nostra analisi, riteniamo che tali strutture rappresentino la soluzione da perseguire nel caso del Planetario posto all’interno del Museo.

3.2 - Le esposizioni permanenti

Negli ultimi anni diverse mostre temporanee sull’Universo sono state organizzate dall’osservatorio Astrofisico di Arcetri in collaborazione con l’Istituto e Museo di Storia della Scienza e con la Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze. Tali mostre insieme alla presa in esame di diversi science centre del mondo, ha portato a rilevare alcune diversificate tipologie di oggetti adatti ad un Museo dell’Universo che possono così essere raggruppati:

|

| Alcuni ragazzi osservano le tracce lasciate dai raggi cosmici nella camera a nebbia dell'Osservatorio astrofisico di Arcetri. |

Apparecchiature scientifiche di facile utilizzo, grazie alle quali i visitatori potranno fare vere e proprie osservazioni e misure reali. Un esempio di questo tipo di apparecchiatura può essere rappresentato dalla camera a nebbia, già presente presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Tale apparecchiatura consente di visualizzare i raggi cosmici con una tecnica assai simile a quella utilizzata all’inizio del 1900. La camera a nebbia ha avuto un ruolo molto importante sin dagli inizi della esplorazione del mondo subatomico fin dal momento del suo primo utilizzo per rivelare tracce di particelle nel 1911 (C. T. R. Wilson, nobel 1926). Le caratteristiche di questo strumento consentono quindi di vedere i raggi cosmici oggi e di ragionare sulla loro scoperta avvenuta un secolo fa. Fra gli altri strumenti in mostra è prevista anche l’installazione di un’antenna radio grazie alla quale il pubblico potrà ancora un volta sentire con le proprie orecchie suoni associati alle onde radio provenienti dallo spazio e ragionare, fra l’altro, su come le onde radio possono essere utilizzate per trovare eventuali forme di vita intelligenti nello spazio. Una radio antenna per uso didattico di questo tipo stata collocata nella sezione didattica inaugurata recentemente vicino al radiotelescopio di Medicina (Bologna).

|

| Exhibit sulla lente gravitazionale. Mostra Luci e Ombre nell'Universo organizzata dall'Osservatorio Astrofisico di Arcetri presso il Planetario di Firenze. |

Dispositivi interattivi del tipo più comunemente disponibile presso i grandi centri della scienza che si basano su un approccio fortemente attivo del pubblico nella scoperta dei fenomeni scientifici. Va qui osservato che l’astronomia presenta particolari difficoltà in questo senso proprio perché per definizione gli oggetti studiati dagli astronomi, non si possono toccare con le mani. Gli exhibit vengono spesso a richiedere una simulazione di qualcosa che avviene molto lontano nello spazio e nel tempo e vanno studiati con grande attenzione perché richiedono diverse mediazioni in più rispetto agli exhibit su argomenti tangibili per chiunque. Come esempio di questo tipo ricordiamo qui la simulazione di una lente gravitazionale già messa in mostra presso il Planetario di Firenze sempre dall’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. In questo caso guardando attraverso uno speciale sistema contenente una lente in plexiglas, il pubblico si rende conto di un complicato e singolare effetto che era stato previsto da Albert Einstein. Quando la luce proveniente da un oggetto celeste lontano passa vicino a sistemi con masse molto grandi, come ammassi di galassie, viene deflessa, per cui l’osservatore – anziché vedere un punto – vede un anello o archi o immagini ripetute dell’oggetto lontano. Inutile dire che il fenomeno può solamente essere simulato e non può essere in nessun modo osservato direttamente se non nel suo effetto che si riscontra in diverse immagini astronomiche. Un exhibit di questo genere, ma realizzato con una lente posta davanti ad una telecamera, è inserito nella mostra itinerante Einstein: the Man, the Mind, the Insights that Changed the World visitata in occasione di questo studio di fattibilità presso il Museo della Scienza di Boston.

|

| L’osservatorio di Arcetri in una normale fotografia ed in una fotografia effettuata attraverso il simulatore degli effetti di lente gravitazionale. |

Dispositivi basati sull’osservazione

Grazie a particolari modelli ed installazioni il pubblico può comprendere ciò che avviene realmente nell’Universo. Un esempio può essere rappresentato dal Cubo di Orione messo in mostra sempre presso la mostra Luci e Ombre nell’Universo.

Grazie a particolari modelli ed installazioni il pubblico può comprendere ciò che avviene realmente nell’Universo. Un esempio può essere rappresentato dal Cubo di Orione messo in mostra sempre presso la mostra Luci e Ombre nell’Universo.

Le stelle che compongono la costellazione di Orione, come del resto le stelle delle altre costellazioni, non si trovano tutte sullo stesso piano, non sono disegnate nel cielo come se fosse un pezzo di carta Questo allestimento consente di scoprire in modo assai semplice come stanno le cose. All’interno del cubo blu con pareti trasparenti è stato realizzato un modello della costellazione nel quale la distanza fra le stelle è stata riprodotta in scala. Osservando il cubo frontalmente, il pubblico ritrova la costellazione che vede abitualmente in cielo nelle notti invernali, ma spostandosi da un lato, si accorge che la costellazione non c’è più: le stelle a diversa distanza dalla Terra, viste da un altro punto di vista, non rappresentano più lo straordinario gigante!

Messa in mostra di modelli

In alcuni casi la messa in mostra di modelli aiuta a comprendere meglio come funzionano i più moderni strumenti. Un esempio può essere rappresentato dal modello del grande telescopio binoculare LBT messo in mostra dall’Osservatorio astrofisico di Arcetri successivamente alla recente inaugurazione del telescopio situato sul Monte Graham, nella parte sud-orientale dello stato americano dell’Arizona.

In alcuni casi la messa in mostra di modelli aiuta a comprendere meglio come funzionano i più moderni strumenti. Un esempio può essere rappresentato dal modello del grande telescopio binoculare LBT messo in mostra dall’Osservatorio astrofisico di Arcetri successivamente alla recente inaugurazione del telescopio situato sul Monte Graham, nella parte sud-orientale dello stato americano dell’Arizona.

Exhibit di immersione totale

In alcuni casi verranno proposti exhibit in cui il pubblico potrà provare l’emozione di essere immerso all’interno una situazione irreale, ma ben ricostruita. Potrà per esempio cadere all’interno di un buco nero, trovarsi a toccare una galassia, oppure fare due passi su Marte. Exhibit di questo tipo sono già stati presentati dall’Osservatorio in precedenti occasioni e sono risultati particolarmente utili per catturare l’attenzione dei più giovani, sia per la loro spettacolarità che per l’estremo realismo con cui presentano esperienze chiaramente impossibili.

|

Simulazione di un volo spaziale |

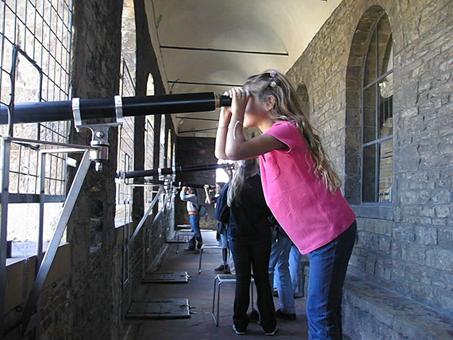

Exhibit storici

Messa in mostra di apparecchiature o strumenti storici che hanno avuto grande importanza nel campo dell’astronomia. Fra questi si possono citare le repliche di cannocchiali di tipo galileiano e kepleriano che, posti in un luogo elevato del complesso, consentiranno ai visitatori di confrontarne le diverse caratteristiche, anche se – per la difficoltà a osservare il cielo durante le ore diurne di apertura del Museo – l’osservazione riguarderà il paesaggio circostante, e non le stelle. Le repliche dei telescopi sono già state sperimentate con il pubblico dall’Istituto e Museo di Storia della Scienza in un’installazione del Museo dei Ragazzi in Palazzo Vecchio.

3.3 - Il parco astronomico all’aperto

Il parco astronomico all’aperto assume un significato particolare in questo contesto per due principali motivi:

- la collocazione dell’edificio ai margini della città e relativamente distante dalle luci cittadine consente l’osservazione diretta del cielo, per esempio nell’anfiteatro all’aperto. Svolgere attività all’aperto, direttamente sotto il cielo ha un significato didattico pedagogico fondamentale in questo caso più che in altri in cui non necessariamente l’oggetto da osservare si trova all’aria aperta.

- la peculiarità del parco all’esterno del castello rende il luogo unico e speciale considerata anche l’incredibile vista che offre. Passare un po’ di tempo nel parco sarà quindi di grande interesse soprattutto per quei turisti che si trovano nella città di Firenze non solo con lo scopo di visitare il Museo dell’Universo.

Esperienze di questo tipo sono ormai piuttosto diffuse ed oltre a consentire un allargamento della superficie del museo offrono indubbie nuove potenzialità. Ricordiamo in questo campo il Science Park del Montshire Museum of Science Norwich (USA) in cui fra l’altro è presente un sistema solare in scala o l’interessante esperienza del parco Giochi scientifico di Mantova per cui attraverso il gioco è possibile compiere giochi ed esperimenti all’aperto sul suono (grazie a parabole opportunamente collocate nel parco) o sulle leve (grazie ad un particolare exhibit simile a un’altalena) .

3.4 - Le mostre temporanee

Fra gli obiettivi fondamentali del Museo dell’Universo sta quello di avvicinare il grande pubblico a problemi astronomici di attualità. Alcune sezioni del Museo saranno espressamente dedicate a questo tipo di mostre che costituiranno senza dubbio un valore aggiunto anche per la mostra permanente. Questo tipo di allestimento avrà spazi appositamente dedicati all’interno del Museo. Come esempio di mostre o eventi di questo tipo ricordiamo, fra le esperienze del Nostro Osservatorio, Ragazzi su Marte nel periodo nel quale il pianeta rosso si è mostrato nel suo massimo splendore, oppure l’organizzazione di eventi in città in occasione del raro fenomeno del transito di Venere davanti al Sole, e ancora la mostra sul telescopio LBT allestita subito dopo l’inaugurazione del più grande telescopio del nostro emisfero per la cui realizzazione gli astronomi di Arcetri si sono adoperati per oltre un ventennio.

Il Museo potrà ospitare anche mostre itineranti messa a disposizione da latri musei. Diverse sono oggi le mostre itineranti ospitate da diversi science centre del mondo. Ricordiamo fra queste la mostra su Albert Einstein già menzionata.

3.5 - Ruolo centrale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e utilizzazione sistematica del web

Il sito web del Museo avrà un importanza fondamentale non legata unicamente alla possibilità di fornire informazioni sul museo stesso. In alcuni casi, come quello eclatante dell’Exploratorium di San Francisco, il sito web (www.exploratorium.edu) può divenire un punto di riferimento davvero importante per tutti coloro che si vogliono occupare di educazione scientifica. A questo modello, con le opportune limitazioni dovute al differente contesto, occorrerebbe rifarsi nell’implementazione del sito web del Museo dell’Universo. Per quanto riguarda le esperienze europee un esempio unico, sebbene limitato alla fascia di età delle scuole materne ed elementari, è rappresentato dal sito francese La main à la pâte (http://www.inrp.fr/lamap).

Il sito web del Museo avrà un importanza fondamentale non legata unicamente alla possibilità di fornire informazioni sul museo stesso. In alcuni casi, come quello eclatante dell’Exploratorium di San Francisco, il sito web (www.exploratorium.edu) può divenire un punto di riferimento davvero importante per tutti coloro che si vogliono occupare di educazione scientifica. A questo modello, con le opportune limitazioni dovute al differente contesto, occorrerebbe rifarsi nell’implementazione del sito web del Museo dell’Universo. Per quanto riguarda le esperienze europee un esempio unico, sebbene limitato alla fascia di età delle scuole materne ed elementari, è rappresentato dal sito francese La main à la pâte (http://www.inrp.fr/lamap).

Nel 1996, il ministero della Pubblica Educazione e l'Accademia nazionale delle scienze si sono collegati per svolgere un programma di insegnamento della scienza nelle scuole elementari. Il progetto sviluppato viene chiamato La main à la pâte. L'obiettivo è la promozione di un metodo concreto di insegnamento della scienza ai bambini delle scuole elementari. I maestri impegnati nel progetto possono trovare aiuti diversi, tra i quali: incontri e seminari con colleghi, con pedagoghi o con professori ricercatori. Per soddisfare queste domande, La main à la pâte propone un servizio via un sito Internet sul quale esistono tre piazze di scambi, una con gli insegnanti delle scuole, una con i pedagoghi, una con i cercatori. Nuovo modo di attrezzamento pedagogico dei maestri, il servizio sulla rete presenta numerose risorse nel campo della pedagogia, dell'informazione scientifica, della sperimentazione. Il servizio web costituisce un mezzo di apprendimento a distanza dedicato agli insegnanti delle scuole elementari. Questi sono incoraggiati a svolgere sperimentazioni con gli alunni, possono anche interrogare cercatori scientifici o pedagoghi. Un esperienza simile sarebbe utile nel nostro caso con uno spostamento del target di età verso la scuola superiore e l’educazione permanente.

Non solo, il sito web potrà consentire a scuole e istituzioni che ne facciano richiesta, di utilizzare alcune apparecchiature a distanza, come è stato fatto già dal Dipartimento dell’Educazione dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics che consente alle scuole l’utilizzo di cinque efficienti telescopi robotici didattici (http://cfa-www.harvard.edu/cfa/sed/projects/microobserv.html).